До 11 мая Pushkin House совместно с галерей Grad проводит выставку «Родная речь» художника Евгения Фикса. Экспозиция посвящена советскому ЛГБТ-сообществу и особому языку, на котором говорили его представители. В интервью ZIMA Евгений Фикс рассказал об эмиграции из Советского Союза, о том, как складывалась его карьера в Америке и почему он решил исследовать гей-сленг в СССР.

Евгений, вы родились в Москве в 1972 году, а в 1994 году переехали в Нью-Йорк. Какая у вас была жизнь до переезда и почему вы решили уехать из России?

Я уехал с родителями – это была семейная эмиграция. На тот момент мне было 22 года, и я был студентом художественного института, молодым художником. Я с детства занимался изобразительным искусством и учился в МАХУ (Московское художественное училище памяти 1905 года). Таких учебных заведений было очень мало по Советскому Союзу, и в Москве оно было единственным в своем роде. Потом в 1991 году я поступил в более стандартный [институт имени Сурикова] и там проучился до отъезда. Как видите, мое образование было советское и достаточно традиционное. Но уже в начале 90-х годов я открыл для себя мир современного искусства и ориентированные на него частные и получастные галереи.

Как после переезда складывалась ваша жизнь и творчество? Ваши родители художники?

Нет, они научно-технические работники. После переезда я практически десять лет ничего не делал как художник. Первый год жизни мы с родителями провели в штате Огайо. Жили в городе Кливленд. И только через восемь месяцев переехали в Нью-Йорк – в Бруклин. Мы принадлежали к еврейской миграции. Там таких как мы было очень много. В русскоязычном комьюнити помню довольно гармоничные отношения. Я тогда замечал интересную динамику: приезжали эмигранты из различных городов бывшего Советского Союза, и было любопытно наблюдать, как воплощалась эта система иерархии городов в бруклинской реальности. Москвичи, обычно ходившие со вздернутым носом, в Нью-Йорке быстро вставали вровень с остальными. Но все равно были слышны разные акценты – мне это было в новинку, потому что в Москве у меня была моноязыковая среда. А там я смог прочувствовать все эти отличия петербуржцев, киевлян и многих других.

Было сложно адаптироваться? Вам тогда было всего 22 года.

С художественной точки зрения для меня очень много времени заняла адаптация к жизни в Нью Йорке. Несмотря на то, что я уже интересовался современным западным искусством до отъезда, – эти знания были очень незначительные.

Вы помните, какое впечатление на вас оказало местное современное искусство? Вы, молодой художник, приезжаете в Нью-Йорк из Советского Союза.

На самой деле, я готовился к отъезду и старался получить какую-то информацию до нашего переезда. Спрашивал у своих друзей, что и как там. Если помните, то в конце 80-х годов в США был большой бум на российское искусство. Но к моему приезду он сошел на нет. Тем временем мир современного искусства, да и вообще искусства в целом, в России начал очень динамично развиваться. Поэтому русскому художнику было правильнее находиться в России в тот период.

Чем же вы занимались эти 10 лет в США?

Вы знаете, я учился. Ведь у меня после училища и двух курсов в институте не было законченного высшего образования. Первые пять лет я жил в Бруклине и учился сперва в Бруклинском колледже, a потом продолжил обучение в School of Visual Arts. Там я получил степень магистра, но скорее по дизайну, чем по искусству.

Был ли такой момент, когда вы ощущали некоторую потерянность?

Да, как раз-таки в этот десятилетний перерыв в творческой деятельности. Другой контекст, другой мир. Пусть я и был продвинут в современном искусстве больше, чем остальные художники из постсоветского пространства, для меня Нью-Йорк был совершенно другим миром.

Какое отношение в Америке было к русским художникам?

То, что мне рассказывали, я не застал. В конце перестройки, в горбачевское время, в начале президентства Ельцина был большой интерес.

Из-за политики?

Да, в какой-то степени. У западных художественных кругов интерес к нам был как к диковинке, экзотике. Но к моему приезду и этот интерес спал. Вообще во время советского периода был такой огромный разрыв между развитием искусства на Западе и в Советском Союзе, что к моменту моего переезда я понял, что люди этих двух миров говорят на совершенно разных языках. С точки зрения западного искусства современное советское искусство было устаревшим и вторичным.

Какой вы увидели Америку? Она была похожа на ту, о которой вы слышали в Советском Союзе?

Я воспринял ее с большим энтузиазмом. Пытался как можно больше понять, вникнуть. Она довольно позитивное впечатление производила. Мне нравилось, что люди открыты, радушны. Но художественный мир он другой, в нем происходят иные процессы – мне он казался закрытым и не заинтересованным в моих работах. Но уже после шести лет в Америке я начал преподавать искусство и с того момента стал вхож в англоязычное общество. Это был где-то конец 1999 года.

Как складывалась ваша жизнь во время преподавания и карьера в искусстве?

Я преподавал, преподаю и планирую еще преподавать. Но к активному творчеству я вернулся уже в начале нулевых. Я смог привыкнуть к Нью-Йорку, понять, где я живу и осознать этот контекст. Еще познакомился с двумя кураторами, тоже эмигрантами из Советского Союза – арт-критиком и куратором Ольгой Копенкиной и куратором Еленой Сорокиной. Вместе мы сделали несколько выставок, и я окунулся в мир единомышленников – тех, кто тоже вышел из постсоветского пространства и в каком-то смысле являлся западниками в эстетике и понимании искусства.

В начале двухтысячных вы начали заниматься проектами, связанными с советской историей. Почему?

Думаю, это мое самосознание. Когда я был молодым художником в Москве, то совершенно ничего не делал связанного с советской историей. А в контексте жизни в Нью-Йорке мне казалось, что люди недостаточно знают о советской истории и истории советского искусства. По сути все то, что я начал делать, связано с опытом эмиграции. Например у меня был проект Song of Russia: в 1943-1944 годах в Голливуде снимали просоветские фильмы, когда между Рузвельтом, Сталиным и Черчиллем был альянс. В этих фильмах был очень хорошо показан Сталин и советский народ, который борется с фашизмом. Там даже были любовные истории. Назывался этот фильм «Песнь России». Еще были «Северная звезда», «Миссия на Москву» по мемуарам американского посла в СССР. Они были очень позитивными, что очень странно – ведь обычно Голливуд показывает русских в негативном ключе. А это были уникальные фильмы. Я перерисовывал наиболее советские кадры из этих лент и добавлял логотипы американских компаний. Получалось возвращение к советской истории через американскую призму и наоборот.

Последние лет пять я более специфически рассматриваю постсоветское пространство и вопросы «Холодной войны». Но меня интересуют и более маргинальные нарративы: советско-еврейская история, ЛГБТ в СССР.

Как появилась идея исследовать ЛГБТ в СССР, из которого, как я понимаю, и вышла ваша лондонская выставка «Родная речь»?

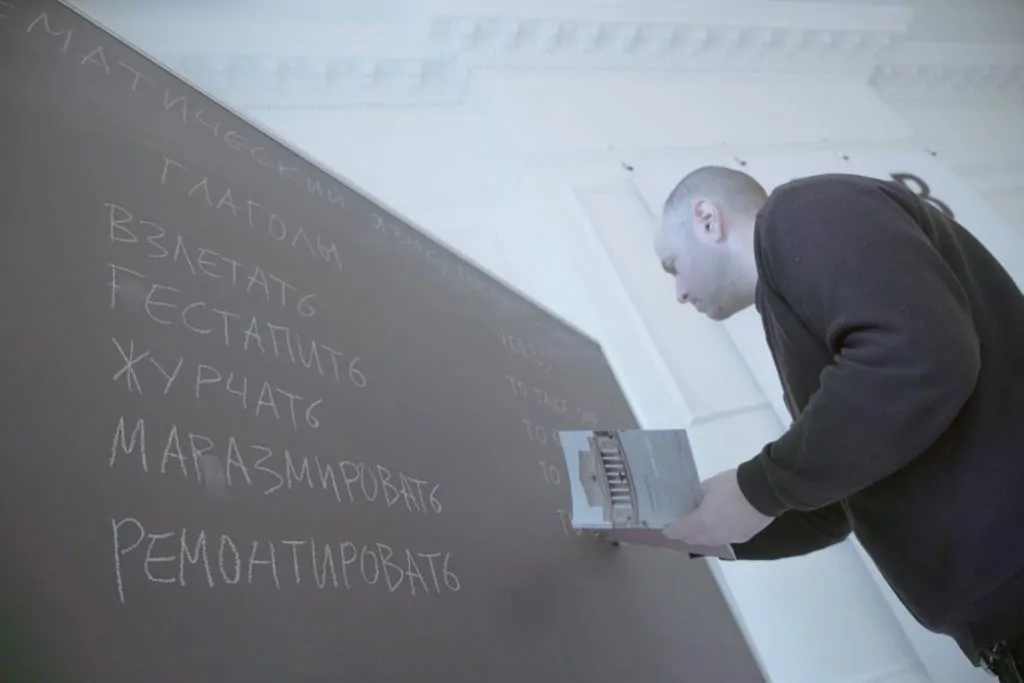

Первый проект о советской ЛГБТ-истории я сделал в 2008 году – он назывался «Москва». В нем были собраны фотографии разных гей-мест в Москве с 1920-х до 1980-х годов, которые я снял летом 2008-го. В 2012 году вышла книга – с этими фотографиями и письмом 1933 года английского коммуниста Герри Уайта к Сталину, когда мужская гомосексуальность была рекриминализирована в Советском Союзе. Потом были проекты, связанные с историей гомофобии США, и том, как антикоммунизм и гомофобия в 50-х годах были связаны. Часть фотографий проекта «Москва» представлена на лондонской выставке, но суть ее, конечно, в языке. В особом сленге, которым пользовались гомосексуальные мужчины в советский период.

На каких источниках основана ваша выставка?

Что-то я слышал сам, но основная масса моего художественного проекта основана на исследовании, которое было проведено Владимиром Козловским. Он журналист, лингвист и исследователь, который изучал гей-сленг в Москве в 1973-1974 годах. Тогда его работа была очень небезопасной. Сами понимаете – СССР, гомосексуальность криминализирована. В 1974 году Козловский покинул страну и в середине 80-х опубликовал свое исследование в Америке. Для меня этот проект важен не столько с точки зрения лингвистики, сколько как материал, который я как художник могу использовать для создания художественных произведений– свою одноименную книгу «Родная речь», которая тоже представлена на выставке, я написал на этом гей-сленге советского времени. Это было сделано, чтобы дать ему вторую жизнь, актуализировать этот язык, который уже, конечно же, умер. Если проводить параллель, то вот латынь и иврит – тоже мертвые языки, но на них же можно что-создавать.

Можете процитировать?

Например: «вьюжность» – гомосексуальность. Или — «меньшевики» – сексуальные меньшинства.

Можно ли сказать, что с помощью книги и проекта вы в том числе хотите почтить память представителей ЛГБТ, которые пострадали при Советском Союзе? Сохранить их язык?

Да. Для меня это такая дань памяти советским геям и лесбиянкам, которые исключены из истории. И то, что я пытаюсь дать этому языку какое-то продолжение в формате художественного произведения, носит немного поминальный характер.

Как, на ваш взгляд, этот язык эволюционировал?

Сейчас все заменил интернет – там происходит основной протест и коммуникация.

Вы наблюдаете за тем, что происходит в России?

Насколько я могу. В Нью-Йорк сейчас приехало большое количество гей-беженцев. Я разговаривал с многими из них и услышал много сложных историй. В то же время я видел на YouTube молодых LGBT-блогеров из России, которые, кажется, живут там прекрасно.

Как тема выставки связана с современными российскими реалиями?

Мне сложно сказать. Я слабо связан с Россией и жизнью местного ЛГБТ. Но безусловно их язык изменился. Начиная с 90-х годов советский гей-арго стал уходить на задний план – после того, как появилась более открытая и свободная жизнь с клубами и барами. Люди стали путешествовать, по всему постсоветскому пространству очень активно прошлась западная культура и появился английский гей-сленг. То же самое слово «гей» в 70-х годах не использовалось. Был «голубой», и это было вполне нормально. Хотя в книге Козловского есть определение «гееватый», но как существительное «гей» не использовалось. Кроме слова «натурал» вообще ничего не осталось, что было бы в современном обиходе. Кстати, изначально говорили «натураль». С мягким знаком на конце. А вот слова типа «агентесса» уже давно забыты.

Что значило «агентесса»?

Ею могли быть гей или лесбиянка, которого поймали и заставили стучать на других из своего же комьюнити. Кто-то отказывался, другие нет – кто как мог. «Агентесса» – это человек, которого ты подозреваешь в связи с властями.

Еще, например, в 70-х не было слова «каминг-аут». Это называлось «открыться».

Сейчас часто можно услышать, что ЛГБТ-культуру в Россию принесла Европа. Я же своим проектом хочу показать, что она существовала всегда, что у нее своя собственная история.

Вы часто ездите в Москву?

Нет, раз в год-два.

Что при этом чувствуете?

Вы знаете, все-таки есть чувство потери. В Америке я из числа тех эмигрантов, кому оно знакомо. Например, те, кто бежал из Варшавы в 30-е и 40-е годы во время Холокоста, ни про какое чувство потери не думают.

Фото: Grad и Евгений Фикс

Люди разные. Мы пишем о них в нашем телеграм-канале.

Загрузка ...

Загрузка ...