Это твоя первая поездка в Лондон? Как ты себя здесь ощущаешь?

Очень похоже на довоенную Москву. Не знаю, чем. Наверное, эклектичностью, тем, что амбициозно очень здесь все. Движуха. Идешь по улице и думаешь: «Вот, блин — Сретенка». Мне здесь нравится, но я Лондон толком не видела. Вчера была церемония, а сегодня вот мы встретились.

У нас у всех изменилась жизнь 24 февраля 2022 года. Расскажи, пожалуйста, про свою работу до войны. Какие репортажи тебе кажутся наиболее интересными и удачными, наиболее сложными? Может, какие-то ты считаешь неудачными?

Моя жизнь до войны была очень хорошей, я очень хорошо жила. Я работала в Новой Газете, была в отделе репортеров — это такой немного спецназ, если что-нибудь адское случается — война, теракт, массовое убийство, катастрофа. Нас туда отправляли и, так как это, слава богу, случалось не каждый день, между командировками у нас было свободное время, и я занималась тем, что я ездила по маленьким городам, ПГТ, деревням. Писала про людей, которые находятся вне зоны видимости медиа, такие невидимые люди, и мне это очень нравилось. Я очень любила, как все устроено в моей работе: ты едешь, ты встречаешь людей, общаешься с ними, тебе еще за это деньги дают. Меня это всегда удивляло.

Мне кажется, самый важный мой текст — «Интернат». Я две недели жила внутри ПНИ — это такая система концлагерей в России для людей с психиатрическими и неврологическими диагнозами — люди там живут до смерти, они не имеют практически никаких человеческих прав, не могут определять ничего касаемо себя. Например, длину волос или сколько ты хочешь поспать сегодня. За любое выражение недовольства, или даже если ты просто нерадостный, тебя могут заколоть препаратами. Ты даже не будешь знать, что используется. Некоторых женщин там стерилизуют. Жуткая система. Я про нее собиралась писать, пока не будет закрыт последний ПНИ. У меня были какие-то свои планы. И я совершенно точно не ждала этой войны — это, наверное, говорит про мою наивность и глупость, но что есть, то есть.

Буквально за неделю до войны я должна была лететь в Эвенкию писать про конфликт между местными эвенками и русскими, которые работают на лесозаготовках, где эвенки живут и охотятся. В этой части страны почти нет телефонной связи, поэтому, если бы я туда улетела, я бы, наверное, последняя узнала про эту войну. Но когда я уже практически садилась в самолет, мне позвонила сестра и сказала, что у нашей мамы обнаружен COVID, и мне было страшно оставаться без связи с ней. Я перенесла командировку и поехала домой. Когда я уже была дома с мамой, Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. Дальше мне позвонил Муратов и сказал, чтобы я возвращалась в Москву, и даже тогда я не ждала, что будет большая война. Я думала, что будут введены войска – уже официально – в Луганск и Донецк, и дальше начнется шантаж Украины, шантаж остального мира. Что, если вы не будете соглашаться на наши условия, мы двинем войска вперед. Но я не ожидала полномасштабного вторжения.

Ночью 24 февраля я ходила курила, возвращаюсь в комнату к своей девушке и понимаю, что что-то не так. Я спрашиваю: «Что с тобой?», она говорит: «Бомбят Киев». И я спросила: «Мы бомбим?».

Та жизнь исчезла, а новой не отросло.

Ты скучаешь по работе в Новой Газете?

Да, конечно. Новая Газета — это моя семья, это — моя жизнь. Очень скучаю.

Большинство твоих статей написаны на весьма «темные» для обывателя темы. Как ты думаешь, почему это интересует тебя и чем интересно читателю? Почему людям через твои статьи интересно почувствовать «неприятность» и ужасы происходящего вокруг?

Слушай, ну потому что мы эволюционно острее реагируем на опасное, чем на безопасное, и в этом одна из функций журналистики — предупреждать об опасностях. Когда я выбираю темы для текстов, я думаю про то, что я не знаю, и что мне интересно и важно узнать. Я ищу наименее освещенные места, и чаще всего они наименее освещены, потому что там происходит разный пи*дец.

Возьмем, например, твой текст про интернат. Часто от пожилых людей можно услышать: «Мой самый большой страх — оказаться в доме престарелых» или распространенное у многих страшно «попасть в психушку». Страшно попасть туда, где ты не находишься в состоянии контроля. Что скажешь на это?

«Интернат» — действительно очень страшный текст. До поездки я разговаривала с людьми, которые давно работают внутри этой системы, и мне казалось, что они преувеличивают. Но когда я оказалась внутри, я поняла, что они не просто не преувеличивают, а скорее преуменьшают. Может, думали, что я могу испугаться, не пойти внутрь.

На третий день я поняла, что делаю репортаж из концлагеря. Для меня это было гигантским шоком, что у нас в стране есть концлагеря — компактные места содержания отсортированных людей.

Ты часто называешь то, что происходит в России, словом «фашизм». История про интернат очень укладывается в определение этого слова, согласна?

Именно во время работы над «Интернатом» я окончательно поняла, что у нас фашизм. До этого у меня возникали такие мысли, когда приняли закон об ЛГБТ-пропаганде. Нас назвали «социально неравноценными» остальным. И сама формулировка очень фашистская. Но я подумала: это приняла Госдума, которую никто не выбирал на самом деле. И приняла не сама, его (закон) спустили из админки (администрации президента). И можно ли судить обо всей стране исходя из распоряжений чиновника в админке? Пошли на*уй!

Но когда я оказалась внутри ПНИ, я не смогла больше так думать. Это система. И можно было, конечно, разглядеть наступающую войну.

Мы знаем из школьного курса истории, фашизм — это экспансивная идеология. Он всегда про расширение территорий, власти, про вовлечение большего количества людей в себя. И всегда про войну и репрессии. Это никогда про «давайте построим маленький мирный фашизм внутри страны и будем счастливы».

В статье «Нам здесь жить» ты рассказываешь про Цапковскую ОПГ. Глава этой ОПГ Сергей Цапок оказывается на инаугурации Медведева. Как ты думаешь, много ли общего у российского режима с обычными преступниками?

В понимании Цапка все точно было так: «Мужик молодец, поднялся, я тоже когда-нибудь раскручусь». По слухам, до своего ареста он собирался избираться в Госдуму и активно вел про это переговоры, и я думаю, что у него бы получилось, потому что он уже успел к этому моменту отрастить официальное лицо: единоросс, побыл районным депутатом, областным молодежным депутатом, имеет успешные хозяйственные предприятия, построенные буквально на крови, костях и на бесконечных кредитах от регионального и федерального правительства. Он уже слился с властью и собирался двигаться вверх.

Я думаю, что есть общие черты. Это круговая порука, отбор ближнего круга, то исходя не из каких-то способностей и талантов, а из лояльности. Эта вера из 90-х — «кто сильнее, тот и прав», и чтобы быть самым правым, надо быть самым сильным, и конечно, какое-то аномальное, ничем не объяснимое стремление к обогащению любыми способами. Совершенно непонятно, зачем им столько денег. Деньги — это прежде всего инструмент, чтобы влиять на мир. И между наворовавшимся Цапком и наворовавшимся депутатом Госдумы разница не такая большая. Еще есть схожесть в отсутствии боязни крови на своих руках.

Но и различия тоже есть. Гипотетический чиновник встроен в России в жесткую вертикаль власти, и он обязан все время сохранять лицо. Кроме того, есть законодательное поле, внутри которого они «работают». У Путина есть такая черта — даже если он делает абсолютно безумные, незаконные вещи, он хочет, чтобы все было по закону. Это и обслуживает бешеный принтер Госдумы — его желания — чтобы подо всем была подведена законодательная база. Бандит не имеет возможности менять законы, поэтому он переступает через них.

Но так как эти системы очень проницаемы, наказания легко избежать. Есть такая статья, которая очень редко используется и которую внутри следственного комитета называют «политической» — статья 210. Организация преступного сообщества или участие в нем. Самая выраженное, что я видела во время работы — это Кущевская, где бандиты и государство слились до степени неразличимости. Но на самом деле это происходит и в других местах. Возможно, именно из-за наличия общих понятий они способны к кооперации, к слиянию.

После начала войны ты отправилась в Украину. Расскажи, что тебе запомнилось больше всего? У меня, например, до сих пор из головы не выходит история про двух девочек из Николаева, которые погибли. На тот момент ты стала глазами многих людей.

Самое больное — наверное, тела двух сестер, которые лежали друг на друге в Николаевском морге. Две девочки 17 и 3 лет. Я смотрела на трехлетнюю девочку — Арину Бутым. У нее были по телу входные отверстия от осколков. Она лежала на груде тел, у нее были связаны руки, чтобы не раскидывались, но я никак не могла осознать, что она мертвая. Видимо, мозг не позволяет тебе маркировать трехлетнего ребенка как мертвого.

У меня первую неделю была сильная дереализация. Я действовала рационально, но меня не оставляло ощущение, что это чудовищный сон или бред, что я ударилась головой и мне это мерещится. Я жадно ждала, что я сейчас проснусь, повернусь к Яне и скажу: какой ужасный кошмар мне приснился. И она сказала бы: «Какой чудовищный бред». Меня не оставляла эта надежда иррациональная. Знаешь, во всех кошмарах есть поворотный, самый страшный момент, когда ты просыпаешься, потому что кошмар достигает степени невыносимости. Когда я увидела тела девочек, я поняла, что вот — этот момент. И ничего не изменилось. Все осталось, как было. Возвращение в реальность — оно было чудовищным.

Я не забуду, как мне помогали украинцы: когда я пересекала границу, уже вступили в силу санкции, уже не работали карточки, перестала работать сим-карта, потому что нет роуминга со страной-агрессором. Я оказалась в темноте, зимой, без денег. И дальше встреченные мной люди передавали меня с рук на руки и помогали мне всем, чем возможно. Они это делали не вопреки тому, что я россиянка, а потому что они видели во мне возможность обратиться к другим россиянам, рассказать им о том, что происходит. Чтобы мы остановили эту войну. А уже бомбили города, убивали людей. Эта запредельная вера в нас несмотря на то, что происходило — это то, что я никогда не забуду. Это меня глубоко потрясло.

Я была в Одессе первый раз тогда. Я помню, российские корабли стояли на рейде и город готовился к штурму. Ожидали, что штурм будет сегодня-завтра, но помешал шторм. Вот час до комендантского часа, магазин, и все пытаются закупиться, потому что ждут, что бои будут в городе, и нужно купить много. При этом нет никакой паники и люди невероятно вежливы и внимательным друг к другу. Даже как бы увеличено вежливы и внимательны. Пытаются пропустить вперед. Последний батон и люди начинают уступать друг другу: «Вы возьмите — нет, вы возьмите».

Шахматисты, которые доигрывали партию, когда началась воздушная тревога, очень быстро, но все равно доигрывали. Девочка, которая утешала в переходе собаку, гладила и говорила: «Не бойся, ты же собака, тебе не надо бояться».

Хотелось бы в тот момент не бояться?

Я не боялась, я была в ужасе. Не от того, что на меня может сверху бомба упасть. Ужас от того, что бомба, которая может упасть — это наша бомба, моя бомба. Бомба, купленная на налоги, которые я платила, и сброшенная президентом моей страны.

Был один момент в той командировке, когда я почувствовала, что могу умереть. На выезде из Херсона. Пытались выехать одной дорогой, не получилось, другой тоже. И мы объезжали по полям российский блокпост. Мы выехали за спиной у стоявших солдат. Вот сейчас они обернутся и нашу машину расстреляют. Но это было короткое ощущение. Все остальное время я старалась быть, как губка. Вобрать в себя как можно больше того, что я могла видеть и слышать, чтобы передать дальше.

Что ты думаешь о людях, которые сбрасывали те бомбы? Которые стояли в готовности взять Одессу штурмом? Как ты думаешь, что у них в голове? Чем они отличаются от нас?

Я думаю, у всех очень по-разному это устроено. Нельзя обобщить учительницу, которая плетет маскировочные сетки в надежде, что они укроют «наших мальчиков и все останутся живы», солдат, которые лежат в окопах, людей, которые отдают приказы.

Я могу сказать только о тех, кого я знаю. Некоторые из моих знакомых, включая мою маму, в начале войны были — и многие из них остаются — под чудовищным влиянием пропаганды. Они верили и продолжают верить, что то, что происходит — вынужденно. Что это — единственный способ защитить людей Донбасса, русскоязычное население Украины. Я не видела людей, которые говорили бы: «Да, мы поддерживаем смерть». Они говорят: «Выхода-то нет», «Война вынужденная». Госпропаганда повторяет гитлеровскую — «мы вынуждены нападать, чтобы не напали на нас».

Пропаганда началась не 24 февраля, а очень давно, и она развращала души. Она больше всего ударила по старшему поколению, которое помнит Советский союз, которое острее испытывает ресентимент — чувство обиды, унижения, тоски по прошлому. Для многих распад СССР слился с последующими девяностыми, которые стали огромной травмой. Когда жизнь начала выравниваться, они связали это с Путиным. Это заигрывание с травмой и «расчесывание» тоски по прошлому. Разговоры о том, что мы должны снова стать великими. Сама идея утраченного величия сделала людей очень уязвимыми к тому, что произошло дальше. Для кого-то эта война стала историей про справедливость.

Если мы говорим про людей, которые воюют, там смесь аргументов пропаганды, беспомощности и практических соображений. Участие в этой войне хорошо оплачивается, некоторые люди увидели в ней — как ужасно это ни звучит — социальный лифт. Армия в России организована по сословному признаку, и в ней оказываются самые бедные. Работает и мужская гендерная социализация – ты «должен стать героем». Война предлагает человеку ужасные смыслы, но если у человека нет своих смыслов, они могут стать главными.

Но я знакома с парнем, ему 24 года, который до войны был водителем на заводе в очень маленьком сибирском городе, только школьное образование. Он «Германия» пишет через «И» — «Гирмания». У него была девушка, на которой он решил жениться. Началась война, его мобилизовали, и он пошел. Пошел, потому что «я мужик и родина позвала меня». Дальше он заболел до отправки на самый фронт, его оставили на полигоне, через который вводили и выводили подразделения, которые уже участвовали в войне. Он поговорил с теми, кто воевал. Он понял, что не хочет иметь к этому никакого отношения. Попытался судиться с государством на тему того, что у него проблемы со здоровьем, ничего не получилось. Он сбежал, полгода прятался, потом его поймала ФСБ. Его посадили в воинскую часть, где сидели под охраной такие же отказники, сто человек. Им говорили, что их отвезут в суд, и если они согласятся пойти на войну, суд даст условно — и они пойдут на войну. А если они откажутся, то отправятся в тюрьму на шесть-семь лет. И реально давали эти сроки тем, кто отказался.

Я спросила, почему он не хочет воевать, и он сказал: «Ну это же не хохлы на нас полезли, а мы на них». Я спросила: «А вот то, что вас пугают тюрьмой?», он ответил: «Я что, чтобы в тюрьму не сесть, людей убивать пойду? Я не пойду». Это совершенно обычный парень. Просто на ком-то эта *уйня не срабатывает. Не срабатывает «умри за родину», не срабатывает «родина всегда права», не срабатывает «я заработаю денег и жизнь моей семьи изменится», потому что есть четкая моральная установка, что убивать нельзя, и все с нее скатывается. Но удивительно, какое количество людей эту установку, которая нам кажется общецивилизационной, смогли обойти.

Говоря о «ГИрмании». Ты год жила в Берлине, в стране, которая прошла долгий путь переосмысления. Как думаешь, как долго у России займет этот путь? И возможен ли он?

Я думаю, что это — единственный путь. Рано об этом говорить, идет война и она не остановлена. Мне бы очень хотелось верить, что вся проблема в Путине — нам так чудовищно не повезло с президентом, и как только он исчезнет, все станет хорошо. Но я в это не верю. Не бывает так, что в фашизме виноват один человек. С исчезновением Путина не исчезнет все остальное. У нас, как и у немцев, долгая дорога впереди. Надо будет переоценить, кто мы, зачем мы и что мы натворили. Как мы сможем хотя бы немного улучшить ситуацию — исправить случившееся, к сожалению, не получится. Мертвые не встанут.

Я думаю, что эта война — это отложенное последствие распада Советского Союза. Тот разговор, который идет на Западе — деколониальность, постколониальность — у нас даже не начат. Он очень нужен.

Когда ты была в Украине, твой контакт сообщил, что тебя хотят убить, если ты продолжишь работать. Расскажи поподробнее про это. Люди плохо понимают чувство крайней опасности для жизни. Что ты чувствовала, о ком или о чем ты думала?

Я была в Запорожье, готовилась ехать в Мариуполь. Мне позвонила моя коллега, сказала, что с ней связались ее источники, сказала остальное. Я на секунду оглохла. Было ощущение удара об воду, даже уши заложило на секунду. Первое, что я сказала: «Я не верю».

Я очень разозлилась, я сутки еще не уезжала из Украины и искала другой способ добраться до Мариуполя, я не могла смириться с тем, что из-за этих людей я не попаду туда, не увижу, что там происходит, не расскажу остальным. Я не люблю, когда мешают моей работе. У меня было упрямство на грани слез. Я не сидела и не думала: «О боже, моя жизнь в опасности». У меня была цель добраться до Мариуполя. Я исследовала каждую дорогу, но проходимая дорога была одна, и на ней меня ждали.

На следующий день в Новую Газету пришло распоряжение от Генеральной прокуратуры, что мои статьи из Украины должны быть удалены с сайта. Дальше был эффект Барбары Стрейзанд. Мне начали писать многие издания, поэтому сейчас эти тексты есть на Медузе, на Холоде, на Медиазоне. Но эти удаленные тексты было последней каплей, дальше я рыдала. Я была очень измотана, я на тот момент работала на войне пять недель. Я выехала в очень плохом состоянии, у меня были вши, — большие, окопные — свинка и ПТСР. Я выехала уже такая, «нормальная».

После этого ты уезжаешь из России?

Я не смогла вернуться. Еще когда я работала в Одессе, у меня текст готовится к публикации, и тут принимается этот закон о «фейках об армии». То есть любая информация, противоречащая официальной информации министерства обороны РФ, карается до 15 лет заключения.

Моя мама говорит, что вот в этот момент я могла выбрать перестать писать, вернутся в Россию и жить «нормальной» жизнью. Но выбор этот кажущийся, на самом деле — выбора тут нет никакого. Когда ты находишься в стране, которую пытается твоя страна уничтожить, у тебя нет выбора не писать о том, что происходит. Но да, я понимала — если я продолжу писать и публиковать, меня ждет тюрьма.

Муратов меня попросил, чтобы я не возвращалась в Россию. Я уже поняла, что мне придется написать эту книгу. Я думала: «Напишу и вернусь».

Приходилось ли тебе уезжать из России до этого?

Один раз было, да, тоже было связано с Украиной. Я сделала интервью с Доржи Батомункуевым — это российский танкист, который принимал участие в замыкании и уничтожении Дебальцевского котла. Он был тяжело ранен и оказался в госпитале в Донецке, в ожоговом отделении. Я узнала о том, что там лежат российские солдаты. И я пришла туда, он согласился со мной говорить, назвал мне номер своего военника, своей части, мы очень подробно поговорили. Это было первым прямым доказательством активного участия российских войск в войне на Донбассе. Российские власти на тот момент отрицали это и говорили о том, что это — гражданская война, и что Украина воюет сама с собой.

Мы опубликовали это интервью. Дня через два Муратов попросил меня уехать из страны, у него была информация, что на меня, на него и на Лену Рачеву возбуждается уголовное дело о госизмене, до 25 лет лишения свободы. И я поехала в Испанию к друзьям. Я думала: «Классно, Барселона, никогда там не была — море, каникулы, буду есть паэлью и смотреть соборы». Ничего подобного. Туризм и изгнание — это абсолютно разные вещи. Ничего не радует. Ничего не хочется, кроме как вернуться обратно. Через три недели я смогла вернуться, я очень этому радовалась.

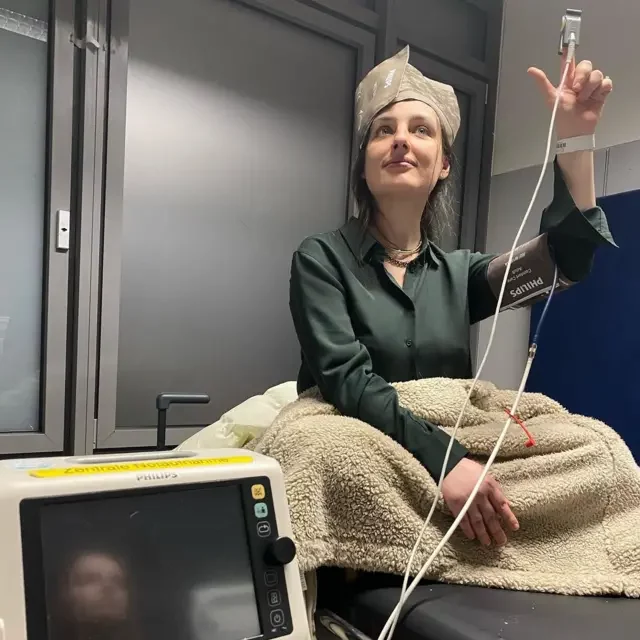

Это далеко не первый твой опыт «опасности жизни». Тебя пытались отравить осенью 2022 года. Есть ли какие-то последствия, которые тебе не удалось преодолеть?

У меня практически все симптомы ушли. Бывает, что начинают опухать руки-ноги, не совсем, видимо, организм отрегулировался, но это не очень серьезно. Серьезно то, что у меня гораздо меньше физических сил, чем было. Я себя лучше чувствую, но притом все равно устаю быстрее и мне тяжело с этим смириться. Я привыкла, что я всегда могу положиться на свое тело, поэтому приходится гораздо жестче планировать свою жизнь и рабочий график. Приходится оставлять время на отдых и придумывать, как отдыхать, оказалось, что это — тоже навык.

Какие у тебя варианты отдыха?

Раньше я читала, но потом мне объяснили, что если ты работаешь с текстом, то для твоего мозга примерно все равно — читаешь ты или пишешь. Он считывает это как рабочее время. Я рисую, я хожу и много сплю. Моя жена занимается терапией по методу Фельденкрайза, и я занимаюсь с ней. Это физическая реабилитация.

Мы поговорили про преследование журналистов, но в России в опасности находятся и другие группы людей. Например, ЛГБТ+ сообщество, к которому мы с тобой относимся. Как ты считаешь, связаны ли война и усиление репрессий над ЛГБТ-комьюнити?

Конечно, про это еще Фуко писал, про так называемые Biorights — то, что государство стремится так или иначе контролировать человеческое тело, от сексуальности человека до самой физической жизни, когда человека, например, отправляют убивать и умирать на войну. Это как бы одного порядка явления: если государство считает, что оно имеет право приказывать, кому и как умирать, то, конечно, оно считает, что оно имеет право объявлять границы сексуальности и любви как таковой. Кроме того, мы еще идеальные враги, ведь для того, чтобы фашизм хорошо функционировал, нужны враги, внешние и внутренние. Мы идеальные внутренние враги, нас достаточно много, мы везде. То есть, мы различимы как социальная группа, но притом мы очевидное меньшинство. Мы везде, мы выглядим так же, но на самом деле мы другие. Гомофобия в России — она искусственно разжигается очень активно последние минимум 15 лет. Очень большое усилие прилагается нашим правительством, чтобы нас принимали за врагов.

У тебя были истории, когда на тебя нападали из-за ориентации?

Да, я когда была ЛГБТ-активисткой и выходила на акции, то мне тоже и в висок прилетало, и еще меня обливали и говном в меня кидались, и тухлыми яйцами. Это было много раз, но это было скорее не столько за ориентацию, а за то, что я — лесбиянка и чувствую себя вправе говорить и протестовать, и доказывать, и требовать. Это поражало не только так называемых православных активистов и националистов, но и следователей, потому что, когда на меня напали первый раз, следовательница сказала моему адвокату: «Почему я должна возбуждать уголовное дело? Она лесбиянка, она вышла на улицу и получила в купол, все естественно». Прямо вот такими словами.

Как ты сейчас ощущаешь себя в свободном обществе — есть ли какие-то трудности, сложно ли жить однополым браком?

Брак в принципе сложно. То есть, это удивительно. Мы хотели свадьбу, но у меня заболела близкая подруга и мы отменили праздник. Поэтому мы просто расписались, пошли в пиццерию. В общем, ничего не поменялось в нашей бытовой жизни, никаких ритуалов особо не было, но на следующий день мы проснулись и из нас просто полезло. Оказалось, что и у меня, и у Яны есть какие-то стереотипы, страхи, ожидания именно касательно брака, и они все резко активизировались, и мы так офигели. Ну, в смысле, как так — ничего не поменялось, но при этом нас две недели очень сильно шарашило, а потом мы начали это все разгребать, и я удивилась, на самом деле, что все стереотипы, неосознанные и полуосознанные ожидания, страхи от нового статуса — что оно все включается совершенно вне зависимости от сознания. С сознательной стороны вопроса как бы ничего не изменилось, ты по-прежнему живешь с любимым человеком, просто теперь у вас есть бумажка, где написано, что вы жены. Я теперь на терапию активно разгребаю какие-то вот такие же странные представления о прекрасном. Касательно родительства тоже, потому что я планирую стать мамой.

А ты хочешь родить или взять ребенка из детского дома?

Я хочу родить и потом взять из детского дома тоже. Я планирую сделать так, как сделала моя мама, у нее одна биологическая дочь (я) и приемная (моя сестра).

В статье «Влюбленные меня поймут» Яна пишет, что дома у вас нет, изменилось ли это?

Для меня дом есть, я прям знаю конкретно про какой дом я говорю, когда я говорю «дом». У нас есть дом, построенный буквально из говна и палок, на основе строительного вагончика в глухой деревне на границе Ярославской и Костромской области. Там ничего нет, ни телефонной связи, ни дорог, только электричество есть. 50 дворов — очень маленькая деревня и конкретно этот дом, который напоминает нору Уизли, и сад. Это для меня место силы, то, что я называю «дом» — конкретно вот это место. Я чувствую, что он есть, но я пока не могу в него вернуться.

Осенью 2023 года у тебя вышла книга. Как пришла идея написать ее?

Я думала, что я ее должна написать с 2015 года. В том году я впервые об этом задумалась, тогда как раз шла война на Донбассе уже, и я там работала и знала, что там наши солдаты, что они там гибнут. Я не понимала, где их родственники, почему они не протестуют и не пытаются вернуть своих близких обратно. Я стала пытаться найти семьи, это было трудно, Россия не признавала участия в войне. Но я нашла несколько семей. Одна женщина согласилась со мной поговорить, и я поехала на юг в маленькую деревню. Она была продавщицей в местном магазине и у нее был очень любимый младший брат, они были очень близки. Она ему первому, например, рассказала про то, что у нее месячные начались. Работы для мужчин в тех местах не было — либо они ехали в вахты на север, либо шли в армию. Он пошел в армию, получил контракт, планировал скучно служить и получать деньги, но потом началась война, его отправили на Донбасс, там он погиб. Эта женщина очень честная, она мне очень точно и подробно рассказала про то, как она почувствовала, что он погиб, как она узнала, и как везли его гроб домой, как она его хоронила и как запретили этот гроб открывать, как на похоронах ей совали деньги односельчане. Она долго пыталась узнать, как именно погиб ее брат и почему, но потом замолчала и перестала спрашивать. Я спросила, почему, и она выдала рассказала, что у нее в жизни было две любви — брат и ее страна. Брат умер и вернуть его невозможно. Если она обвинит свою страну в том, что ее брат погиб, она лишится и этой любви тоже. Тогда она будет пустая внутри, а она этого не хочет, поэтому она хочет любить свою страну. Она сказала: «Видать, так нужнее, мудрее». Это просто меня уничтожило, я все время про это думала, написала об этом текст. Но я продолжала об этом думать и поняла, что, наверно, мне нужна книга про любовь к своей стране.

Она и называется на английском “I love Russia”. Какого это — любить Россию тебе?

Это больно, это радостно и тяжело. Это все одновременно.

Почему больно? Почему радостно?

Радостно, потому что это — любовь. Я тебе расскажу, что я вообще имею в виду, когда говорю: «я люблю Россию», потому что понимаю, что слова для всех разное значат. Когда я говорю: «Россия», то естественно, имею в виду людей, которые объединены общей судьбой. Это не всегда хорошая судьба, но она общая. Когда я говорю: «люблю», я не имею в виду любовь, которая бывает, когда ты влюблена. Это скорее про чувства принадлежности. Наверное, то же самое, что ты чувствуешь к своей руке или ноге. Ты говоришь: «Боже мой, какая у меня прекрасная нога, как я ее люблю», но если она болит, то это — все что ты можешь чувствовать, и сейчас эта любовь очень болит. Я не готова от нее отказываться, потому что она дает очень много сил, но еще она дает надежду, и это очень мешает мне видеть реальность.

Вторая часть названия это: “Reporting From A Lost Country”. Как тебе кажется, когда она потерялась?

Тут, конечно, игра слов, тут и страна, которая потеряла свой путь, и то, что она находится вне зоны досягаемости для меня.

В какой момент ты потеряла связь с Родиной?

Я теряю эту связь, потому что не могу вернуться. Мы встретились с Олегом Кашиным, и он спросил: «Ты можешь себе представить, что ты не вернешься?», а я даже не хочу этого представлять. Мне очень больно от одной мысли, что я не вернусь. Но при этом понимаю, что реальность моя, какой бы непростой она ни была — очень сильно отличается от той, в которой находятся мои друзья, мои любимые, моя семья и мои сограждане. Эта реальность с каждым днем расходиться все больше и больше, что меня очень пугает. Поэтому я чувствую, что я все меньше и меньше понимаю, что происходит в России.

На интервью у Дудя ты говоришь, что «я пинаю себя за то, что чувствую». Это все еще так, или ты научилась чувствовать и принимать это?

В процессе. Я работаю над этим с психотерапевтом, потому что не нормально бить себя палкой по голове все время. У меня это волнами. Бывает, я могу порадоваться как, например, сейчас я шла, был дождь, выглянуло солнце, и я радовалась ему после дождя. С мамой тоже вчера созванивались, и она вышла на улицу, а там радуга над нашим садом. А потом я вспоминаю, что это место, куда я не могу вернуться, и мне становится очень плохо. А потом я снова смотрю на радугу, и мне становится радостно. Тут дело в том, что я чувствую, но не могу признать за собой право на эти чувства. Я знаю, что многие так живут, не только я. Многие мои коллеги ушли с головой в работу и работают буквально до того момента пока не падают. Мое физическое состояние пока не позволяет мне так же урабатываться, есть часы, когда я просто есть, поэтому приходится искать какой-то мир с собой. Что я живой человек, и что у меня есть нормальные человеческие эмоции. Что не вся моя жизнь может быть подчинена долгу. Иногда я просто могу смотреть на небо, и может стать хорошо, и за это не должно быть стыдно. Я тебе говорю это все сейчас, но сама не очень в это верю, на самом деле.

Какие у тебя планы помимо ребенка? Ты хочешь, наверно, осесть где-то?

Нет, не хочу. Опять же, достаточно противоречивое чувство. В том смысле, что я очень устала все время переезжать, мне надоело. Недавно с подругой созванивались, и я говорю: «опять переехали», и она поет на мотив «Надежды»: «Снова незнакомая плита». Яна готовит много, и ей нужна всякая кухонная утварь, но так как наша жизнь помещается в три чемодана, мы не можем себе позволить каждый раз возить все эти венчики, сковородки, кухонные весы. Покупать на новом месте тоже каждый раз не можем, у нас всегда это ограничено. Я никак не могу понять, что я не могу себе позволить покупать книги, как я покупала их в Москве тоннами. Есть физическая усталость, когда ты просыпаешься ночью и хочешь пойти пописать, и тебе минута нужна для того, чтобы сообразить, где ты вообще находишься, это бесит. С другой стороны, для того, чтобы где-то осесть, нужно предпринимать усилия, делать документы. Я это все делаю, но через гигантское внутреннее сопротивление, потому что у меня все внутри вопит: «Ну я же не хочу здесь быть, зачем я трачу на это силы, я не хочу здесь быть, я хочу быть дома». Вот тоже место, где у меня сердце с разумом спорят.

Какие еще планы? Еще книга?

Да, я собираюсь писать еще одну книгу. Это будет художественная книга на документальном материале. Больше я сейчас не расскажу, потому что сама сейчас слабо понимаю. Она будет про то, что никакое преступление нельзя скрыть навсегда, что у земли есть память, даже если люди выбирают не помнить или их заставляют не помнить, то память все равно возвращается.

Книга Елены Костюченко «Моя любимая страна» (англ. — I Love Russia: Reporting from a Lost Country) уже доступна для предварительного заказа в магазине «Зимы».

Загрузка ...

Загрузка ...