Angelus Domini — молитва, которая читается в католических храмах утром, в полдень и вечером, зачастую сопровождается колокольным звоном, который называют «Ангел Господень» или «Ангелус»

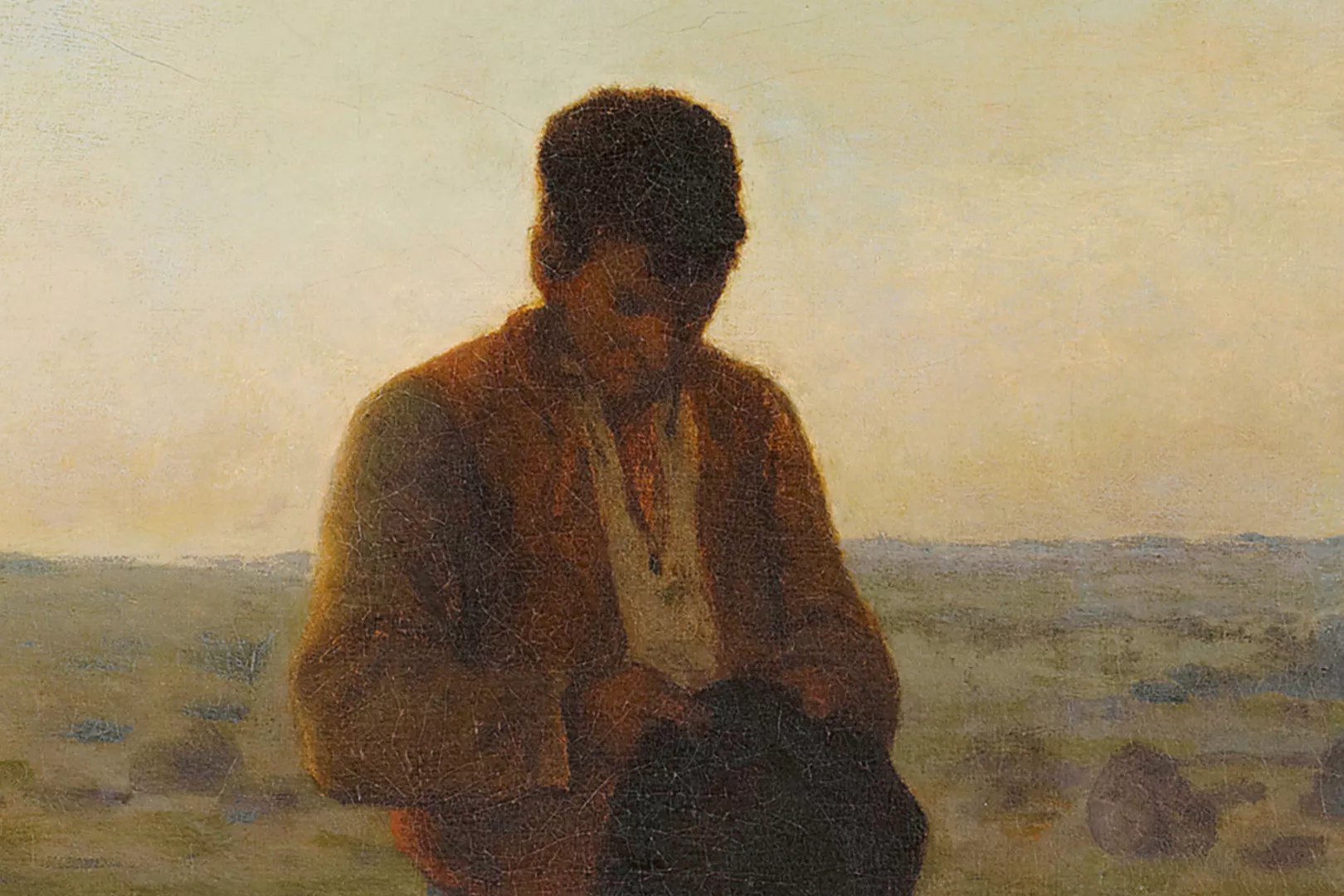

Конечно же, вы помните: сумерки, посреди поля в тихой молитве склонились мужчина и женщина… Это Анжелюс, самая знаменитая картина Жан-Франсуа Милле (1814–1875), главной темой которого была сельская жизнь. Ныне картина находится в Музее Орсе. Так сложилось, что главными ценителями Милле стали американцы. Многотиражный американский журнал, первым заполучивший рукопись, повествующую о французском крестьянском художнике, в течение полугода потчивал читателей трогательной историей о жизни художника-идеалиста, сопровождая ее множеством репродукций. В итоге в восьмидесятых годах XIX столетия Милле приобрел в Штатах невероятную популярность, пробудив у тамошних коллекционеров желание обладать его полотнами.

За 20 лет до этой публикации Милле написал по заказу богатого бостонца Томаса Голда Эпплтона картину Молитва за урожай картофеля. Однако заядлого путешественника-американца и след простыл. Быть может, картина навевала такую печаль, что заказчик от нее решил отказаться. Так или иначе, но Милле попытался сделать ее более продаваемой. Художник вспомнил, что, едва заслышав в поле колокольный звон бабушка заставляла их оторваться от работы, снять шляпы и молиться о бедных усопших. Так на горизонте вдали появилась колокольня. Теперь картина называлась Анжелюс. Год спустя Милле с трудом удалось продать ее за 1000 франков.

В одних руках картина долго не задерживалась. «Безусловно это, шедевр, но, глядя на этих крестьян, кажется слышишь звон колокола ближайшей церкви. В конце концов, постоянный звон становится просто утомителен», — сыронизировал один из владельцев, обменявший Анжелюса на Пастушку со стадом того же Милле. Год за годом полотно подрастало в цене. В начале 1870-х легендарный маршан Поль Дюран-Рюэль сумел продать творение скончавшегося к тому времени художника за 38 тысяч франков. В 1881 году картина в жаркой борьбе досталось магнату меднодобывающей промышленности Эжену Секретану уже за 168 тысяч франков. Французский промышленник вряд ли бы расстался с Анжелюсом, но ему грозило банкротство и пришлось распродать всю коллекцию.

Торги подгадали ко Всемирной выставке 1889 года. Каталог напечатали на двух языках, предвидя появление в Париже богатых американцев, жаждущих увидеть выставку и «железное чудовище» — 330-метровую Эйфелеву башню. Знакомые с творчеством Милле заокеанские гости вряд ли догадывались, что владелец Анжелюса — бедняга Секретан, тот самый француз, который поделился запасами меди для отливки Статуи Свободы. И хотя в коллекции Секретана были выдающиеся полотна барбизонцев, главная борьба развернулась вокруг Анжелюса…

После Франко-прусской войны и Парижской коммуны, когда консерваторы отчаянно искали национальные символы, способные объединить французское общество, таким символом неожиданно стала картина Милле. Если еще вспомнить, что торги проходили за две недели до празднования 100-летнего юбилея Дня взятия Бастилии, то сохранение картин художника во французских коллекциях становилось делом принципа, тем более что несколько значительных работ художника уже перекочевали в американские собрания. Впрочем, ни Корнелиусу Вандербильту, «железнодорожному королю» Америки, с дочерью которого безуспешно пыталась соревноваться Эллочка Людоедка, ни Джону Д. Рокфеллеру Анжелюс в своем время так и не достался. Причем последнему Секретан отказал исключительно по причине того, что тот не был французом. Теперь становится понятно, почему в нашей истории появляется первый французский министр культуры Антонен Пруст, чей портрет кисти Эдуара Мане висит в Пушкинском музее. По его инициативе для участия в торгах был создан частный консорциум. И это при том, что сам Пруст не очень-то жаловал Милле за то, что тот писал исключительно в мастерской, полагая что его картины страдают не только плохой техникой, но и бедностью замысла.

«Аукционный зал был переполнен … Среди нас были те, кто в прошлом оскорблял Милле… Они были самыми горячими энтузиастами. Ведь Милле принадлежал всем им, был их достоянием… Среди них был тот, кто 20 лет назад не согласился заплатить и десяти франков за этот патриотический шедевр… Один из них обратил на себя внимание своим волнением. Он обратился к месье Антонену Прусту… и дрожащим голосом сказал: „Вы — Франция, Милле — Франция, мы все — Франция: миллион, если понадобится. Франция — вы, Милле и я — мы не можем терпеть позор поражения!“» В таких выражениях попытался передать градус националистического пыла, охватившего присутствующих, журналист. «Неужели Лувр позволит этому шедевру уйти! Он будет стоить столько, сколько будет стоить! Его нужно заполучить любой ценой!» — восклицал корреспондент Le Monde.

Торги начались с 300 тысяч франков и быстро поднялись до 500 тысяч. Далее ставки росли с шагом в тысячу, пока не прозвучал удар молотка, возвестивший, что Анжелюс продан за 580 тысяч франков, на тот момент самую высокую цену, заплаченную за картину XIX столетия. Антонен Пруст одержал победу над главным противником — Американской ассоциацией искусств. Однако торжествовать было преждевременно: предназначавшаяся Лувру картина, как выяснилось, могла попасть в главный музей страны при условии, если государство пожелает возместить консорциуму более полумиллиона золотых франков. Министру культуры удалось собрать деньги имея в качестве гарантии лишь добрую волю министров и патриотизм коллег в парламенте, как выразился месье Пруст. Увы, его просьба была отклонена правительством. Через несколько дней картину пришлось отдать Американской ассоциации искусств, за цену, выше которой та платить не пожелала.

Американские журналисты ликовали: их страна владеет едва ли не большим числом шедевров французского искусства, чем родина самих художников, а теперь к ним прибавился еще и Анжелюс. В августе 1889 года отвоеванная на парижских торгах картина отправилась за океан. Совсем недавно Соединенные Штаты рукоплескали несравненной Саре Бернар во время ее многомесячного турне по американским городам. Королева парижской сцены дала представления в полсотни городов, Анжелюс «гастролировал» в семи городах США и Канады. Турне вот-вот должно было закончиться, а «пункт приписки» оставался под вопросом. Картину готов был выкупить Музей Метрополитен, нью-йоркская Галерея Коркоран тоже выразила интерес. Однако пока шли переговоры, на сцене появилось новое действующее лицо. Эксцентричный французский миллионер, один из владельцев Grands Magasins du Louvre Альфред Шошар предложил за картину почти 800 тысяч франков. 4 ноября 1890 года сделка была заключена, и Анжелюс отплыл из Нью Йорка в направлении своей исторической родины, Франции, откуда несколько лет назад прибыла Статуя Свободы, озаряющей мир, отлитая из меди, произведенной на заводах Эжена Секретана, подаренная Америке французским народом.

Адреса:

Дом-студия Жана-Франсуа Милле — Барбизон, улица Гран-Рю, 27

Аукцион коллекции Секретена проходил на улице Ла Рошфуко в доме № 6, бывшем особняке фрейлины императрицы Евгении баронессы Шарлотты де Санси, купленном Шарлем Седельмейером (1837–1925), открывшим галерею в соседнем доме № 4bis.

На той же улице в 1864 году в доме № жил Франсуа Милле.

11,5-метровая модель статуи Свободы установлена на острове Лебединый на Сене, мост Гренель, а двухметровая статуя — в Люксембургском саду.

Загрузка ...

Загрузка ...