Всерьез мы общались только один раз, когда Леонида Десятникова назначили музыкальным руководителем Большого театра. Кажется, так назвалась тогда его должность. Длилось это его «руководство» недолго — всего один сезон 2008/2009 гг. И отмечено было двумя знаковыми премьерам — оперы «Воццек» Берга в постановке Дмитрия Чернякова и балета «Утраченные иллюзии» самого Десятникова в постановке Алексея Ратманского.

От той нашей встречи в памяти осталось несколько его фраз. В частности: «Финансы — не моя тема». Или «профессия композитора, сочиняющего академическую музыку, самая презренная». И что-то еще про людей, «у которых вместо ума — боль». Это о тех, кто чересчур рьяно переживает за судьбу русской классики и Большого театра. «Но я же не врач, не санитар», — устало добавлял Леонид, давая понять, что не собирается подчиняться чужим фобиями и комплексами.

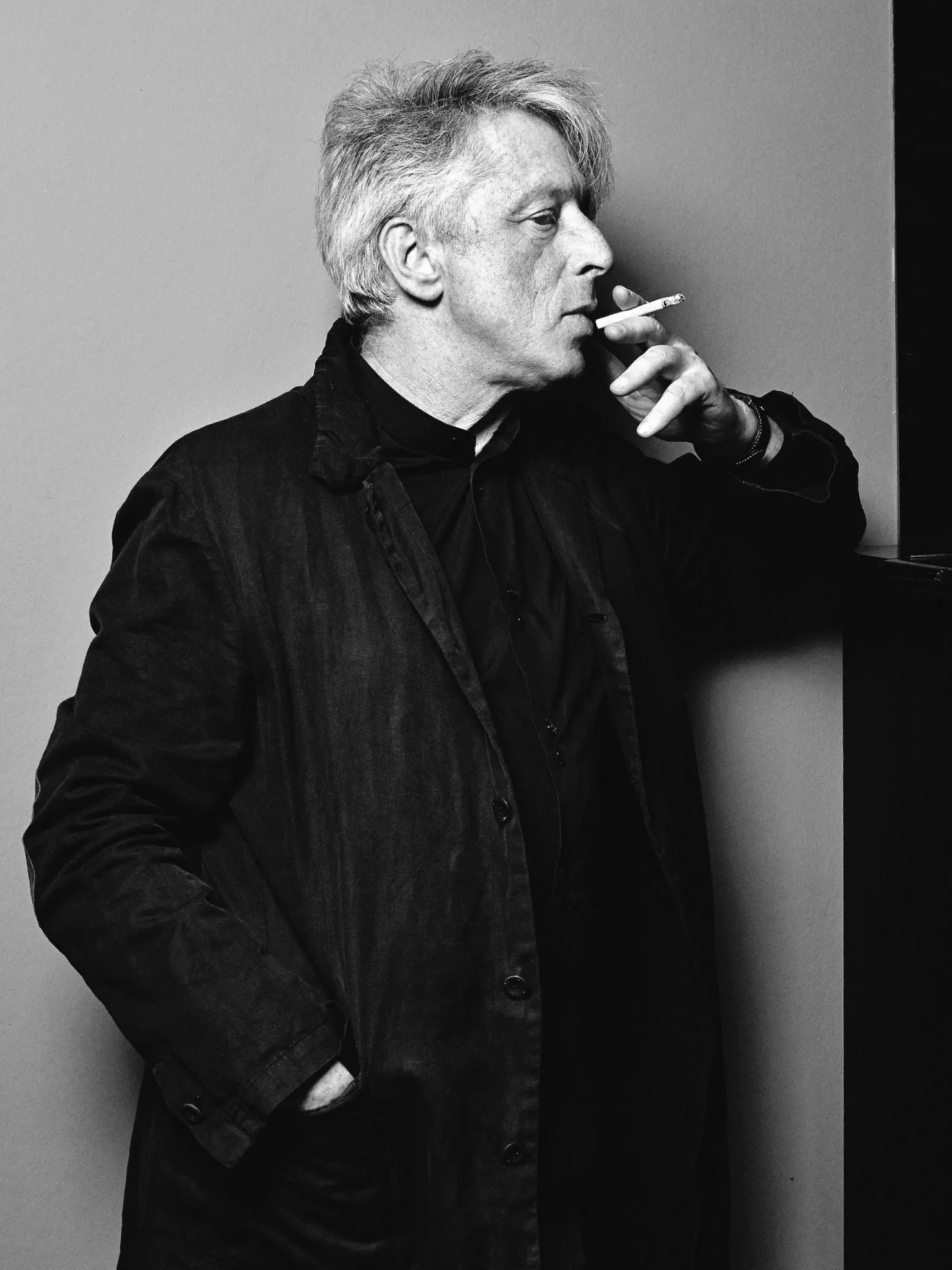

Тогда ему нравилось быть саркастичным, афористичным, насмешливо-колким. Как будто на что-то слегка раздраженным. Я знал, как он ненавидит давать интервью и общаться под диктофон. Но тем не менее ему было точно не все равно, как он получится на фото. Лучше в профиль. Острый клюв носа, как у Иосифа Бродского. Россыпь веснушек. В юности был ослепительно рыжим. Но я застал его уже совсем седым.

«Я не ваш герой, Сережа, — вздыхал Леонид, прикуривая сигарету от свечи, стоявшей между нами на столе в петербургском ресторане «За сценой», — у меня давно нет иллюзий, как нет и надежд. Я очень трезвый человек. К тому же совсем не пьющий. Я не соответствую романтическому складу вашего обычного героя. Я вообще не герой, а такое, знаете, вполне себе бесчеловечное существо. Неужели вы этого еще не поняли?»

Я делал удивленные глаза и не знал, как следует реагировать на такие признания. Точнее, с самого начала мне было понятно, что не следует особо доверять тому, что говорят про себя композиторы, несчастные заложники своих роялей, клавиров и Музфонда. Прежде всего надо слушать их музыку. И может быть, тогда, если повезет, удастся прикоснуться к их драме, приблизиться к их тайне.

Своих предпочтений в музыке Десятников не скрывал: «Я люблю сухость, жестокость, ясность, беспедальное звучание фортепьяно… Бесстрастность. Ну да. Холод, холод… Текстура выбеленных временем костей, что-то такое».

За свою жизнь он успел сочинить много разного. И оперы, и балеты, и симфонические произведения. Но даже самые искренние почитатели и глубокие знатоки творчества Десятникова не сразу найдутся, что ответить, если спросить их, какое из его произведений самое, так сказать, лирическое. Где слышится голос Автора? Где Десятников подлинный, настоящий, не прячущийся за маску искусного стилизатора или насмешливого интеллектуала-постмодерниста?

Лично я люблю его музыку к фильму «Мания Жизели». Эту немного спотыкающуюся интонацию недоговоренного признания в любви, застенчивую мольбу и горькое отчаяние, прорывавшиеся сквозь вальсовые паркетные кружения. Ноктюрн из этого фильма теперь исполняется в концертах довольно часто.

А еще, у Десятникова есть изумительная пьеса «По канве Астора», посвященная Пьяцолле, где рояль упрямо и непреклонно ведет свою тему, а скрипка с альтом и виолончелью словно пытаются его отвлечь, обольстить, заговорить, затанцевать в ритме танго.

И конечно, музыкальные эскизы к фильму «Закат», где Десятников бесстрашно насмешничает, обыгрывая то «Адажиетто» Малера из «Пятой симфонии», то традиционные еврейские мотивы.

Своей музыкой он тогда буквально «сделал» фильм Александра Зельдовича, вызвав страшный переполох в российском киносообществе. Оказывается, среди нас живет гений! Все стали наперегонки ему заказывать саундтреки.

Сам Десятников к сочинению киномузыки довольно скоро охладел. А на чужие восторги реагировал с присущим его сарказмом. «Моя задача — заполнить пустоту некоей звуковой слизью». Не слишком вдохновляющее занятие, но за него платили хорошие по тем временам деньги.

Потом он все-таки был вынужден признать: «Мне грех жаловаться. Мне, конечно, повезло. Как-то счастливо и удачно повернулась судьба. Но масса моих коллег находятся в несправедливом забвении. Общество ими не очень-то интересуется. Но это печаль общества. Причины? Просто в какой-то момент академическая музыка все больше стала дрейфовать от основного слушателя. Она становилась все более эзотерической, понятной лишь узкому кругу посвященных и знатоков. Все более сложной… А параллельно шел тотальный процесс демократизации культуры. И в Европе, и в США, да и в Советском Союзе каким-то извращенным способом она становилась все более демократической. Этим объясняется несокрушимый триумф популярной культуры. Но, к счастью, в Западной Европе есть какие-то музыкальные ниши для меньшинства. Там вообще меньшинствам живется легче. Меломан, поклонник и знаток академической музыки — это всегда меньшинство. Но он тоже имеет право на существование. Надо только помнить, что современная академическая музыка почти никому не нужна».

Не знаю, почему, но помнить мне об этом сегодня совсем не хочется. Как не хочется представлять величественные юбилейные цифры, вчера вдруг сошедшиеся на календаре. Лене Десятникову — 70! Невероятно!

И тем не менее понимание того, что мы живем в его время, не покидает меня каждый раз, когда я слышу его музыку.

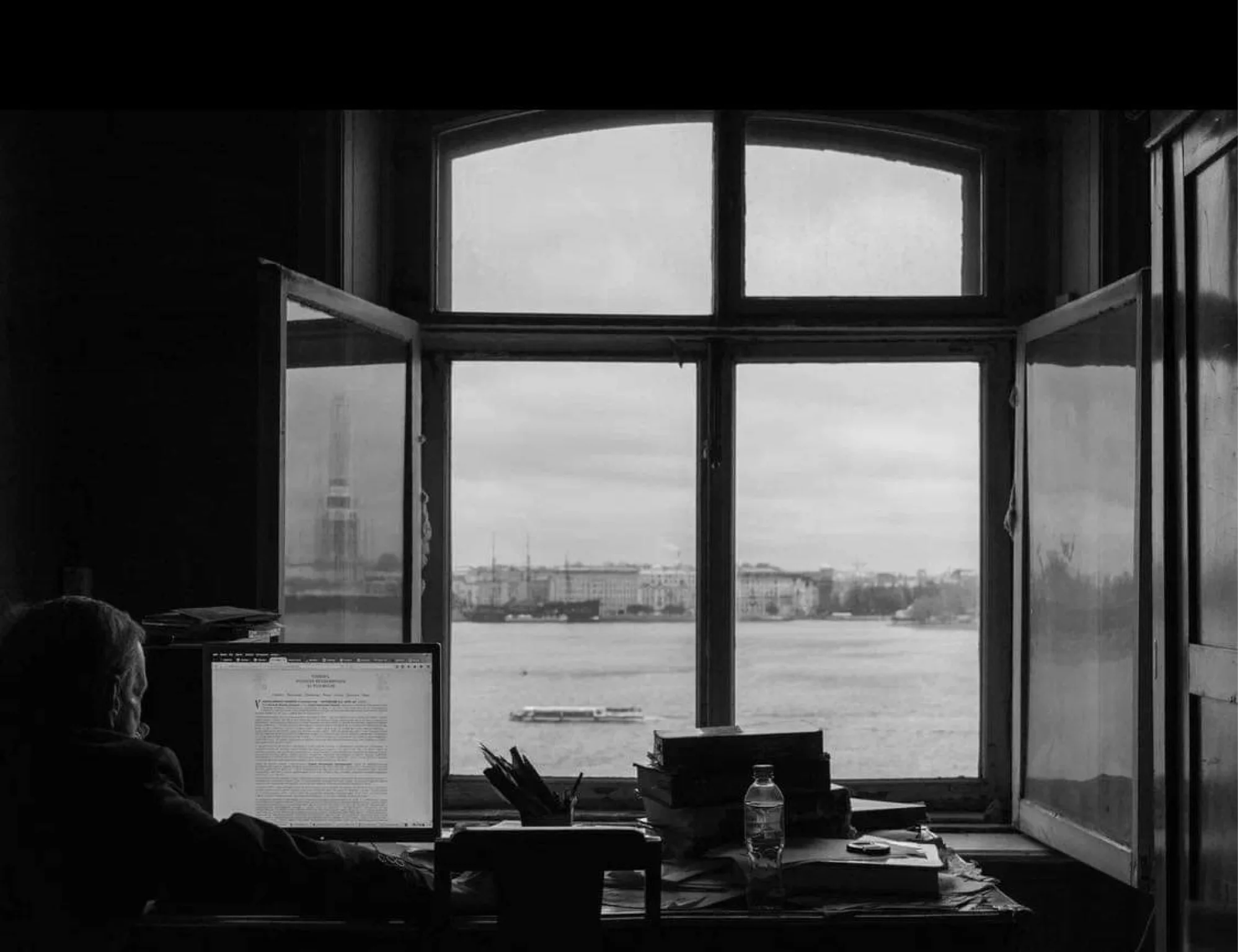

Так было и год назад на выставке, посвященной памяти нашего друга, искусствоведа Аркадия Ипполитова, где в маленьком полутемном зале KGALLERY на экране экспонировалась инсталляция Антона Горланова и Максима Еруженца, а за кадром звучало инструментальное сочинение Леонид Десятникова. Это было The Leaden Echo («Свинцовое эхо»), посвященное Аркадию еще при жизни.

По экрану проплывали облака и тучи, возникали роскошные дворцы и рушились древние царства, мор и хлад подступали к священным стенам возлюбленного города, и тут же отступали с торжественной мерностью морских приливов и отливов. Нашлось в этой инсталляции и место самому герою выставки Аркадию Ипполитову. Он сидел, повернувшись к нам спиной перед своим старым эрмитажным компьютером, в котором, стремительно сменяя друг друга, появлялись его тексты. А над всем этим, пронзая небо, парил петропавловский шпиль с ангелом на вершине, и небесный чистоты голос с шубертовским отчаянием взывал о чем-то у намертво закрытых Царских Врат. О чем?

О невозможности спасти гибнущую, исчезающую, ускользающую красоту. О жизни, «что оказалась длинной». И о разлуке, которая не может быть вечной.

В сочетании со стихами викторианского поэта и священника Джеральда Мэнли Хопкинса, это сочинение Леонида Десятникова сегодня звучит как реквием целому поколению. Строгий, бесслезный реквием меньшинства.

«Как сберечь — нет ли средства… чтобы удержать Красоту, сберечь ее, Красоту, Красоту, чтобы не уходила от нас».

Загрузка ...

Загрузка ...